リブランディングは必要なのか?空振りしないためのポイント

こんにちは。フォーティディーの林です。

私はここ数年「リブランディング」のご相談を受けることが多くなりました。

これは私に限ったことではなく、キーワードプランナーでも「リ ブランディングとは」というキーワード上昇傾向になっているので、似たような業種の方は同じ感覚を持っていると思います。

「リブランディング」に関するご相談はほとんどの場合、企業のマーケティング担当者が窓口になっています。理由はシンプルで「リブランディング」を「マーケティング施策の大きな一手」と認識しているからだと思います。

マーケティングの打ち手として「新たな顧客層を開拓する」ために、企業の存在意義から、サービスや商品の方向性までを刷新することは間違っていません。ただ気を付けなければならないポイントがいくつかあります。

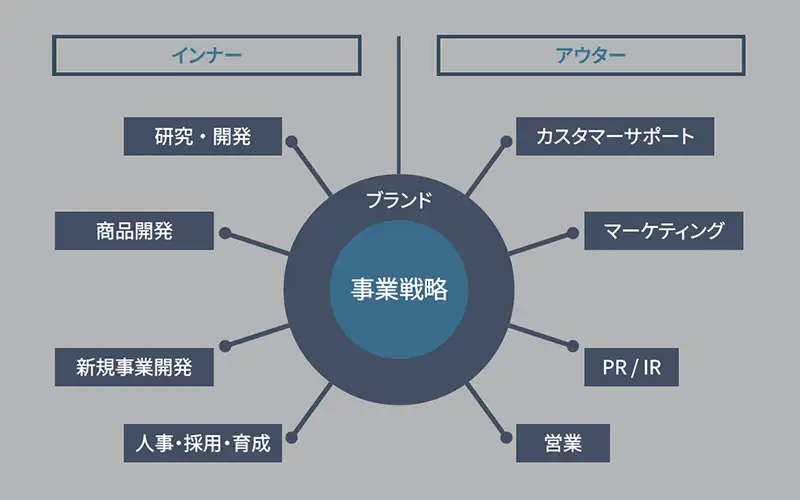

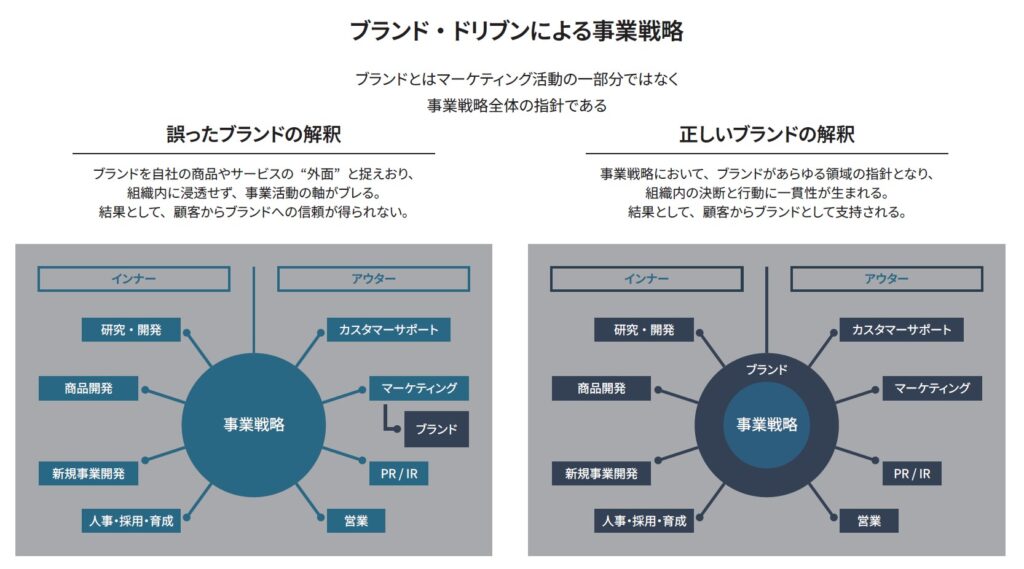

そもそもブランディング、というか「ブランド」とはマーケティング活動の一部ではなく事業戦略全体の指針であるからです。その理由は下図を参照してください。

ブランドについて間違った解釈をしたままだと、、、

ブランドについて間違った解釈をしたまま、マーケティング部が主導する形で、とりあえずコーポレートロゴやVI(ヴィジュアルアイデンティティ)の刷新だけを推し進めてしまうと、良かれと思って行った改革により「新規顧客の開拓」どころか、これまでブランドを愛してくれていた「既存顧客」までも失うことになりかねません。(実際にそういった失敗事例は、リブランディングの成功事例と同じくらい、検索でヒットします、、、。)

それだけでなく、社内でも問題が発生することも。

経営陣や他部署(営業部、開発部、人事部など)としっかり合意形成しながら進めなければ、上滑りした形式だけの「ブランドイメージの刷新」に終わってしまいます。これでは事業を推し進める効果は期待できません。

とは言え例外もあります。

特定の商品(サービス)ブランドのみをリブランディングするケースです。どちらかと言えば「リニューアル」に近いのですが、これまでの顧客や販路などをマーケティング目線でグッと掘り下げて分析し、新たなターゲット層を見出した商品ブランドはたくさんあります。

このため多くの企業がマーケティングの切り札?としてリブランディングという名のリニューアルに挑戦するのですが、多くの成功事例の陰に隠れて、その何倍もの「空振りリニューアル」が行われています。これを風が吹かなかった(狙ったターゲットに響かなかった)と言ってしまえばそれまでですが、マーケが深掘り、商品開発がそれに応えて、営業が気合で拡げて、広報がしっかりプッシュしていれば、成功に導けたかも知れませんよね。

BtoC企業はブランディングによる成果を数値化しやすいのですが、BtoB企業はどの分野のどの指標に変化が現れるか見極めるのは難しいと感じます。

採用部門などは「応募が増えた」とか「応募者の質が良くなった」といったかたちで効果が見えるケースもありますが、この数値化しずらいという点で、はっきりとした費用対効果を見出せずに予算確保できない企業も多いのではないでしょうか?

指名検索数をチェックしてみましょう

分かり易い計測方法としては「指名検索数」の増加だと思います。

自社サイトのサーチコンソールを開いて、検索パフォーマンス⇒右上のエクスポート⇒Googleスプレッドをクリック(Excelとしてダウンロードでも可)していただくと、どのキーワード毎に何回表示されて、何回クリックされたかが分かります。

ここで自社のブランド名(社名や商品名)の行について推移を見ると、効果があれば確実に数値がアップしているはずです。ブランド名で検索された結果からのクリックなので、当然CTR(クリック率|広告表示回数に対するクリック数の割合)も他のキーワードに対して圧倒的に高くなっているはずですね。

ブランドとしてのアクションがニュース(新商品リリースとか)になったり、SNSでバズったりすると、この指名検索数がグッと上がります。BtoB企業でも展示会に出展して、多くの方にアピールした後は数値が上がるので、ブランディングに関わっている方は常にチェックしておくべき数値だと思います。(展示会後に数値が上がってなければ、逆にやばいです。)

リブランディングが必要なタイミングとは?

「あれこれとマーケティング施策を打ってきたが、どうにも響かない、、」という理由でリブランディングに踏み切るのは「空振りの危険性」があるとお伝えしましたが、ではどんなタイミングならOKなのか? 本当に必要なタイミングとはいつなのか?について考えてみました。

私なりの答えとしては「時代や環境の変化に対して、全社的に舵をきるとき」だと思います。

この時に重要なポイントは「誰に、どんな会社だと感じて欲しいか?」をしっかり深掘りすることです。顧客に対して、社員に対して、株主に対して、取引先に対して、などなど企業には様々なステークホルダーが存在します。どれか一つに絞るのではなく、優先順位を決めておくべきです。その上で「どんな会社か?」については、自分たちの想いを軸にしながらも、時代や環境の変化に合わせて「伝わる言葉」で表現する必要があります。

まとめ|リブランディングは調査とデータで考える

話を最初の方に戻すと、「マーケの打ち手としての“とりあえず”リブランディング」はおすすめしないと書きましたが、実際には「リブランディングする!」と社内で決まってから、どうやるの?と検索される方がほとんどだと思います。

もうこの段階では突き進むしかないのですが、失敗例にならないためにできることは「徹底的な調査とデータ思考」が必要だと思います。まずは自社のブランドについて、極力客観的に、社内外問わず、ある程度のコストも覚悟して調査を行ってみましょう。そこから見えてきた数値的な課題を足場にして、リブランディングの方向性を定めなければ、「感性のリブランディング」に陥ってしまい、結果として誰にも響かない可能性が高まります。

もちろん、これではリブランディングの効果を数値化することもできません。リブランディングの前後で、どの数字がどれだけ動いたか分からなければ評価もできないはずです。(というか数字は動かないかと、、、)

「失敗したくない!」という方は、ぜひ専門家にアドバイスをもらってください。企業規模や業界によって「調査の手法」は全く異なるので、最適な方法とステップを一緒に考えてくれると思います。

おまけ|リブランディングではなく、リフレッシュ!?

リブランディングについて成功事例よりも失敗事例の方が多いため、「ブランド・リフレッシュ」という手法(考え方)があるようです。この辺りはまた時期を見て書きたいと思います。